| 周乃昉 | 陳祉吟 | 鄭子璉 |

摘要在我國加入 WTO 之後,預期水田灌溉面積將逐年縮減,須對灌溉面積、配水措施、田區位置、水路分布、材質等因素進行整體的系統模擬,方能估計出合理的灌溉需求水量。因應未來可能多變的耕作方式,有必要發展一套田區需求水量的自動化估算系統,本文以曾文-烏山頭水庫灌區內之灌溉水路為例,在各輪區之中小給水門需水量求得後,利用地理資訊系統建置之給水路資料,自動化推估各幹支分線在每一旬的需輸送水量。 本文以輪區為最小單位建立曾文-烏山頭水庫灌區需水量之推估模式,依據現況耕作制度推估灌溉需水量,可合理反應需水量的時空分佈,未來可配合政府因應加入 WTO 擬定之休耕方案,快速推估合理的灌溉需水量,供用水單位及水源單位參考。 關鍵詞:灌溉需求水量、曾文-烏山頭水庫、自動化估算 |

| Frederick N-F. Chou | Chih-Yin Chen | Tzu-Lien Cheng |

Abstract

|

過去台灣產業結構係以農業開發為主,早期水資源利用以滿足農田灌溉、提高糧食生產為優先考量,故農田灌溉用水量佔水資源總量之大宗;隨著經濟的持續發展,用水結構逐漸改變,民生及工業用水量持續增加,且有逐年成長之趨勢,在我國加入 WTO 之後,預期水田灌溉面積將逐年縮減,惟因現行粗放的灌溉配水制度及灌溉用水輸送距離之長短不同,灌溉面積縮減並不等同灌溉用水將同比例減少,必須對灌溉面積、配水措施、田區位置、水路分布、材質等因素進行整體的系統模擬,方能估計出合理的需求水量。

為因應未來可能多變的耕作方式,實有必要發展一套田區需求水量的自動化估算系統,以有效率地更新並展示灌區最新資訊,從而快速推算出灌區各地點的需水量,以便於灌溉用水之管理。本文以 Visual Basic 6 開發灌區及給水路需輸送水量推估模式,並結合地理資訊系統ArcView建置與展示各水量在空間方面上的使用。

農業用水中約有 75 % 之灌溉水量由各農田水利會自行分配調度,應尊重水利會實務管理經驗。本研究採用台灣省嘉南農田水利會(以下簡稱嘉南水利會)曾文-烏山頭水庫灌區之灌溉管理制度,配合七種灌溉期程、灌溉給水標準及民國 89 ~ 91 年度灌溉計畫與民國91年度實際調查灌溉面積,計算得各旬期與不同期作別之作物所需水量。

嘉南水利會灌溉區域東邊為中央山脈,西臨台灣海峽,東西寬約 71 公里,南北長約 86 公里,地勢平坦,跨越嘉義及台南四縣市。轄區有 9 條溪流橫亙期間,屬亞熱帶性氣候,年平均溫度為攝氏 21 ~ 24 度,年平均降雨量高達 2,500 公釐,其中 80 % 集中於五至九月,豐枯懸殊。目前灌區包括嘉義縣市、台南縣市之曾文-烏山頭水庫灌區(含併用水源區)、白河水庫灌區等一般灌區,共有 7 個管理處、 57 個工作站、 673 個水利小組。

茲將嘉南水利會曾文-烏山頭水庫灌區之營運管理概況說明如下:

1. 灌溉水源

嘉南水利會轄內灌區依水源水量情況分為「三年輪灌區」、「併用灌溉區」及「一般灌區」;主要灌溉水源除由曾文-烏山頭水庫供應外,併用灌溉區灌溉水源由原有獨立埤池供水,並由曾文-烏山頭水庫供應部份水源,示如表 1 。

2. 耕種方式及灌溉制度

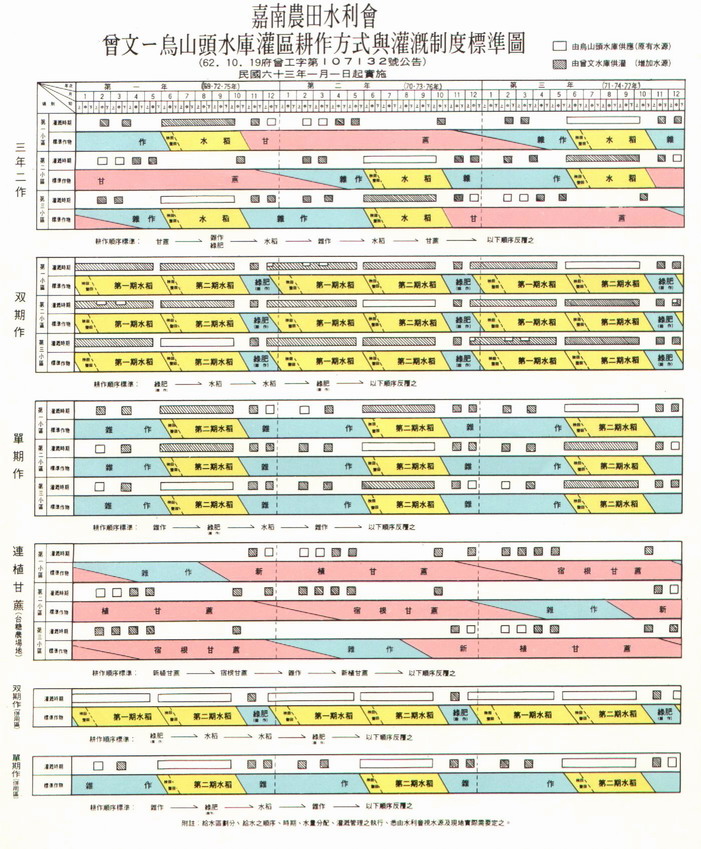

各灌區之耕作方式依期作可分為第一期及第二期作田:第一期作為冬春季 ( 1 ~ 5 月) 作田;第二期為夏秋季 ( 6 ~ 12 月) 作田。依地質、水源可分為「雙期作田」、「單期作田」、「三年二作田」、「輪作田」、「蔗作田」等;各灌區耕作方式及灌溉制度之編訂,經配合作物種植日期及生育期間生理特性,同時考慮水源水量及區域內土壤的關係,訂有灌溉基準時程以利營運,曾文-烏山頭水庫灌區之耕作方式與灌溉制度如圖 1 所示。

3. 灌溉面積

由於工商發展,曾文、烏山頭水庫灌區面積有逐年遞減的趨勢,但由於本區為輪作區各期作面積之減緩不太明顯,民國 91 年灌溉面積總計 65,656 公頃。

4. 灌溉用水量

因部分雙期作及單期作田的水源來自其他埤池供水,在供水原則上併用區之第二期作水稻,水庫供灌面積取 1/3 。

5. 曾文-烏山頭水庫灌區之灌溉基本資料普查及校正

為求完整推估需水量與損失水量並從地理資訊系統展示,考量可連結各輪區屬性資料,由輪區、小組、工作站、管理處、嘉南水利會曾文-烏山頭水庫灌區逐層推估連結各灌溉區域所需水量,達到水資源有效利用。研究中採 86 年農工中心資料為基礎,透過嘉南水利會 6 個管理處, 49 個工作站的協助,擴增完整輪區灌溉基本資料。曾文-烏山頭水庫灌區管理分區調查結果,共 558 個小組, 1,624 個輪區。

主要新增調查項目如下:

- 輪區引水渠道名稱(含位置測點):指該輪區或水路從哪一條水路取水,並調查取水口位置的測點。

- 輪區面積:單位:公頃,小數點二位。

- 土壤別:針對原有資料校正。

- 黏土率百分比:單位為百分比。

- 輪區輸水損失率:平均輸水損失,單位為百分比。

- 水稻整田水深:於中小給水門之整田水深,各期分開填寫,單位:公釐。

- 鄉鎮市:該輪區所在位置所屬之鄉鎮市轄區。

- 期作別:a. 三年二作:三/二 b. 雙期作:雙 c. 單期作:單 d. 連植甘蔗 (台糖農場地) :蔗 e. 雙期作 (併用區) :雙併 f. 單期作 (併用區) :單併 g. 其他:他。

- 標準作物別代號:即該輪區之耕作方式,期作別為三年二作、連植甘蔗及其他填三年共108旬,若是雙期作及單期作填第一年共36旬。作物別之代號為:a. 水稻:稻 b. 甘蔗:蔗 c. 宿根甘蔗:宿 d. 新植甘蔗:新 e. 雜作:雜 f. 綠肥:綠 g. 其他:他。

- 水田間歇灌溉日期:因應水量不足所採取之停止灌溉日期,各期作均有三或四次。

- 水田灌溉率:於中小給水門之灌溉率,單位:ha/cms。

- 旱作灌溉水深:旱作包含種植雜作、甘蔗、綠肥等輪區於中小給水門之灌溉水深,單位:公釐。

- 旱作減少灌溉水深:因應水量不足所採取於中小給水門之灌溉水深,單位:公釐。

本研究中,建立地理資料庫為其最基礎亦最繁瑣之步驟,地理資料庫圖層之建立需考慮計畫需求及與現有資料之整合,考慮圖層將採用之座標系統、精度、資料格式、屬性資料等,做最有效的規劃分析,避免資料重複建置與時間人力之浪費,以下說明灌溉用水推估模式相關之地理資料庫之建立。

本文依據現地調查資料,先行校正烏山頭灌區 1,624 個輪區之灌溉基本資料、三年兩作制度之耕作週期及2,125條幹支分線灌溉水路資料,並修正其地理資訊系統資料庫,正確掌握灌區內的空間資料及耕作制度在時間上之調整。再自執行灌溉配水作業角度推估全系統之灌溉用水量,求得水量在系統內的時空分佈,以更合理地估算灌溉需水量。

1. 灌溉管理區域邊界圖

嘉南水利會之管理區域劃分由小而大分別為坵塊、輪區、小組、工作站及管理處等,考慮水利會管理運作上之限制,作灌溉決策時是以水利小組為單位,然本區屬三年輪灌區,不同年期同一小組不同輪區將會導致灌溉需水量不同,故建檔最小單位為輪區。在系統內建立輪區、小組及工作站之圖層供做系統運作之依據,並依農委會提供資料進行細部調查更新資料。

在地理資料庫之應用及建置上,屬性資料庫之建立與圖層資料之建立具有同等之重要性。圖層數化後,必須依照圖徵類別給予不同之屬性資料。本研究以輪區為計算用水量之基本單位,所建立之屬性資料包括:管理處別、工作站別、小組別、輪區別、期作別、水路編號(包括所屬之幹、支、分線)、土壤別、滲漏量、施灌面積及灌溉率等。建檔資料計輪區及屬性 1,624 筆,灌溉率 1,545 筆,期作資料 24,395 筆。

2. 渠道系統圖

渠道系統圖以坵塊圖為背景圖層,進行渠道系統之增加與編修後完成,包括幹、支、分線、中小給水路及控制水門等水工構造物。建立渠道系統圖之目的主要為評估灌溉小組離水源取水口之遠近距離,以估算其輸水損失。其屬性資料欄位包括渠道長度、水路代號、水路編號、渠道型態、渠道名稱、水路損失、上級給水路及引水測點等。建檔資料計水路及屬性 2,124 筆,另新增 1 筆虛擬水路代表烏山頭水庫彙總需水量。

上述資料採關聯式資料庫建置,各資料表格間相互關聯鍵結,如圖 2 ,僅資料表「單位說明」、「期作別」、「作物常數」屬說明頁,不直接與其他資料表鍵結,輪區則透過引水路編號與渠道系統結合,完成上述兩大部份資料建置之整合,完成建檔之資料可從管理區處或水路系統直接以樹狀目錄展開,如圖 3 。

模式計算分析主要分兩部份,田間需水量計算與水路通水量計算。田間需水量部份針對各輪區逐依種植作物、種植時間、灌溉率及灌溉水深等資訊,即可順利推估田間各旬灌溉需水量及減供灌溉需水量。水路通水量包含田間需水量及水路損耗水量兩部份,由於水路屬於分支複雜既深且廣的單元,故應設計簡易存取的資料結構方式以利快速存取計算。

由於曾文-烏山頭水庫灌區系統現況下執行輪灌所需之年度灌溉基本水量總計約 10.4 億噸;為因應水量不足,經實施減供水灌溉措施,強將灌溉需水量調整成9億噸。因此在灌溉水量計算下,應分別計算灌溉計畫下的標準供水量(以下簡稱計畫水量)及因應水量不足前提下所實施減供水灌溉措施的灌溉水量(以下簡稱減供水量),在減供水量的情形下,則應將水稻減供日期正確設定,以利水路損耗水量推估。

嘉南水利會是全省灌溉給水路最複雜水利會之一,從水源地烏山頭水庫取水開始,即有導水路、烏山頭別線,導水路下又分南、北幹線各幹線下又繼續分支,故以水路層級來分,依序為水源、導水路、幹線、支線、分線、中給水路、小給水路、小給水路分支等,如圖 4 為本系統主要之幹、支、分線。而各層灌溉水路視實際需求與上層水路串接,並非絕對依水路層級串接,例如岩埤小給三之四直接於北幹線上取水,並非經支、分線與中、小給才取水,示意圖如圖 5 。此外,各層級分支水路數量並非相同一致,如北幹線上分支水路即有84條(指直接由北幹線取水之子水路),因此資料處理方面,宜採樹狀結構方式處理,此處理方式可清楚明白解決未知深度及廣度的水路結構問題。

單獨針對其中一層級水路而言,水路在上一層級水路某位置取水,而下一層級水路在水路本身某一位置取水,水路本身區分屬於哪一層級並不需納入,最上層級水路,如導水路,直接由烏山頭水庫取水,故可視烏山頭水庫為一虛擬水路,取水位置為 0 ;而最末端水路為田間中小給水門,亦可視為水路處理,因此可藉由多層遞迴方式逐層展開計算各水路。

在嘉南水利會水路輸水損失方面計算,可分為兩類型,有內面工之水路現地資料多為單位長度損失水量,如幹、支線;無內面工水路多採通水量之損失率計算,部分老舊水路或大部分小給以下水路。因此,水路計算需明確將需水量及損失水量分開計算,各水量計算方式如下:

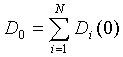

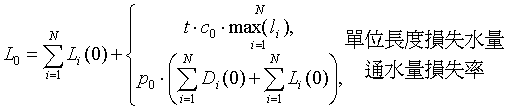

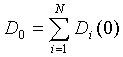

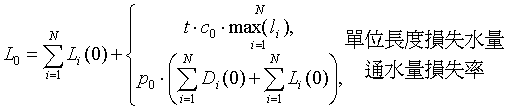

| (1) |

| (2) |

式中,

| D | = | 田間需水量,萬噸; |

| L | = | 水路損失水量,萬噸; |

| i | = | 陣列索引值,0代表水路本身,其他值代表子水路; |

| (0) | = | 代表子水路本身; |

| N | = | 子水路數量; |

| c | = | 單位長度損失水量,cms/km; |

| p | = | 通水量損失率,%; |

| l | = | 子水路取水位置,km; |

| t | = | 通水日數 × 86400秒 ÷ 10000,將cms轉換為萬噸。 |

應用上述計算方式之水路損失水量推估流程圖如圖 6 ,此外,為快速建立水路樹狀結構及存取,建置資料時,增建水路編號,依序依水路樹狀結構分支由1開始編序號,水路編號為不定長度字串,其內容為: (導水路).(幹線).(支線).(分線).(中給水路).(小給水路).(小給水路分支) ,例如烏山頭水庫為 0 、導水路為 1 、北幹線為 1.1 、林鳳營支線為 1.1.10 ,而岩埤小給三之四為 1.1.3 則表示上層水路為北幹線。在存取水路時,可輕易透過水路編號快速轉為陣列索引至目標水路,此索引方式採 Windows 內建之 SafeArray 陣列結構變數型態,具有可擴展為任意維度陣列之高彈性,且此變數型態同時允許儲存整數、實數、任意長度字串、物件、子陣列及其他可能變數,在不考慮效能下,此變數型態的彈性功能適合用以設計存取未知深度之水路系統陣列,在 Visual Basic 中將此變數型態封裝為 Variant ,若 ChannelSystem 代表水路系統陣列時,存取北幹線水路為 ChannelSystem(1)(1)(0) ,存取林鳳營支線為 ChannelSystem(1)(1)(10)(0) ,由此例可看出,水路編號即為各維度陣列索引值,配合最後一維索引值 0 代表水路本身。

在模式中只要呼叫計算烏山頭水庫水量,即如抓取線頭般,將整個水路系統一次完成演算,由輪區經水路損失彙算至烏山頭水庫包含導水路(南、北幹線)及烏山頭別線,在 Pentium IV 1.6 GHz 的配備下,約需 2 分鐘可完成 36 旬田間需水量及水路通水量計算,以民國 90 年 6 月至民國 91 年 5 月為例,計算成果如表 2 ,各水路通水量均含所有子水路,另可選取主要水路計算平均日通水量,如表 3 展示在減供水量下,各旬平均日通水量。

考量加入 WTO 後,依行政院農委會「水旱田休耕轉作計畫後續計畫」分區輪流辦理二期作之轉作或休耕,該計畫擬於民國 91 年至 93 年每年編列經費作為休耕補助;此外經濟部水利署建議將部份休耕之二期作面積,調整為休耕一期作,以減輕枯水期用水壓力。

為期有效節餘二期作休耕田區之灌溉水量,其休耕方式應以支分線為單元集體休耕,但目前農委會及水利會均未配合水路分佈規劃集體休耕,故建議設定5年緩衝時間供檢討規劃,假設可自 97 年度開始實施。因此本部份採民國 92 年至 96 年辦理一期作休耕約一萬公頃,而自 97 年至 110 年則一期作全部休耕、二期作部份休耕的條件下,推估各目標年的灌溉需水量,而休耕的區域則採現行嘉南農田水利會灌溉系統分組的全組休耕方式辦理,休耕之輪區於原排定灌溉起始日期給予一次旱作灌溉水量,維持田間必要水量,各年期休耕情境假設如表 4 ,其中民國 92 年至 96 年部分休耕係由 GIS 套疊水路系統與輪區總面積圈選出來,假設農業灌溉技術變化不大的條件下,依前述模式推估各年期之灌溉水量如表 4 。

灌溉需用水量推估因曾文-烏山頭水庫灌區部份實施三年兩作,其他灌區灌溉計畫均為每年重複,故若不發生休耕轉作,則每三年一輪迴,資料建置時採民國 90 年 6 月至民國 93 年 5 月為基本資料,其他年期所需之參數換算參照此三年作物耕作方式做為計算之依據。

傳統上對於灌溉用水量之推估多以灌溉率配合灌溉面積推估而得;但對於大區域之灌溉用水量推估,由於土壤性質、作物種類、離水源遠近等空間因素之影響,用水量與單位面積不呈單純的線性關係。由表 4可知,田間需水量隨灌溉面積呈線性減少,水路損耗水量並不會快速減少,若不以灌溉水路系統之分組來進行休耕,則水路損耗水量將會比表列中更大。此外,原減供水量為因應灌溉水量不足之應變措施,當灌溉需用水量降至 9 億噸以下時,則應恢復原供水標準灌溉。

模式計算分析結果存於 Access 資料庫內, ArcView 可輕易透過 SQL Connect 連結繪圖,如圖 7 中,使用者可透過滑鼠點選輪區或屬性表即可自動顯示於地圖、資料表及柱狀圖上,圖 7 為實施減供水量之情況下,民國九十年六月至民國九十一年五月各旬灌溉水量,圖 8 則為所有灌區計畫灌溉水量下之年灌溉水量圖。

如圖 9 中,使用者可透過滑鼠點選水路或屬性表即可自動顯示於地圖、資料表及柱狀圖上,圖 9 為實施減供水量之情況下,民國九十年六月至民國九十一年五月南幹線及其下游各級子渠道之各旬水路損失水量,圖 10 則為北幹線及其下游各級子渠道依計畫灌溉水量下之各旬水路損失水量。

灌溉計畫需用水量統計均依第三節說明計算,圖 9 為線上計算第一期水稻各旬需用水量之結果,圖 10 為線上更新春季第一次甘蔗雜作參數操作畫面。

1. 水路編號改進

基於方便計算考量下,新增水路編號字串在快速搜尋及彙整水路水量均能提供方便的索引,然將此資料建置入資料庫後,將導致未來模式向上游面擴充的困擾,例如若需改彙算至曾文水庫時,則需將所有編號向左增加上游編號,故未來可改為由兩欄長整數控制,一欄為上游水路代號,一欄為水路分支編號,再於建立資料庫時,動態建立編號系統,如此可改善系統擴充性,並在僅計算某一水路情況下,減少資料量與記憶體使用。

2. 水稻灌溉前段、後段水量計算方式

目前水稻灌溉水量在整田後之灌溉初期與停止灌溉時之計算方式係依據灌溉手冊公式規定推算,推算方式為:

旬需水量 = (旬初需水量+旬末需水量)/2*旬日數

此公式可能發生於開始灌溉時低估需水量,結束灌溉時高估需水量,如圖 11 ,目前計算能力進步,且灌溉起始日期明確,可改由依日期計算旬需水量較為精確,模式開發時兩種計算方式均納入系統中,預設仍採用灌溉手冊規定計算方式推算,以更符合現地需水量計算。

3. 資料庫存取參數調整

模式將輪區、水路各旬不同之需水及損失寫入資料庫共約 43 萬筆,寫入時間約需 30 分鐘,此處可藉由資料庫存取參數及資料庫結構調整再增進寫入效能,例如以獨占模式或是伺服器模式寫入,可縮減為原四分之一時間,但受限鍵值連結下,仍無法將寫入時間壓縮到一分鐘以內,仍有待改進。

4. 稍微偏高的需水量推估

模式建立時,並未考量少數輪區可同時有多水路取水灌溉,直接取水路損失最大之水路為代表水路,此外亦未建立回歸水運用分析,直接視為無回歸水。因此忽略上述兩項目後,導致少數輪區需水量比實際值高。實際灌溉時,若降雨時間配合得宜,扣除有效雨量後,將可再降低實際用水量。

5. 模式計算元件選擇

本文計算時,編譯器支援之資料型態可供選擇的包含 SafeArray 、集合物件及物件陣列方式,比較如下表。在記憶體消耗上,以 SafeArray 最小,但若碰上保留編號之河道,將消耗 16 bytes 的空間,若採用集合物件,基本上消耗記憶體較大,但保留編號之河道可跳過,不消耗記憶體;在指定或等式時, SafeArray 多數為複製一塊新的記憶體區塊對應,包含下游分支河道,僅在呼叫模組時採用傳址呼叫才會使用參照,物件則均為參照,複製時須逐層各屬性分別指定,十分麻煩;在存取時, SafeArray 採直接定址,物件陣列經多層參照,存取較慢,集合物件由索引鍵搜尋,或延後連結,更為遲緩;在多河道串接成河道系統下, SafeArray 、集合物件均可無限制增加串列,物件陣列則視宣告方式決定,甚至可能無法任意串接。

| 項目 | SafeArray | 集合物件 | 物件陣列 |

|---|---|---|---|

| 型態 | 數值 | 物件 | 物件 |

| 宣告 (bytes) | > 16 | > 60 | > 60 |

| 保留編號 | 16 | 0 | > 60 |

| 等式 | 複製 | 參照 | 參照 |

| 陣列編號 | 直接定址 | 搜尋 | 直接定址 |

| 存取速度 | 最快 | 最慢 | 稍慢 |

| 串列 | 不限 | 不限 | 參照 |

在經由上述綜合考量,本文採用SafeArray為基本資料型態,串接河道系統最大深度8層,仍有足夠彈性繼續擴建系統。

本研究依水利會計算方式,提出精細至輪區之田間水路計算方式,可在短時間內完成水利會全年逐旬水量需求分析,並結合 GIS 繪圖展現空間分佈與時間歷程,更可配合乾旱時期或 WTO 休耕政策擬定下,重新得到不同休耕情境下之需求水量。

由於水源有限,嘉南農田水利會採用輪灌措施以提高用水效率,依據曾文及烏山頭水庫系統灌溉制度執行年度輪灌所需之基本水量約 10.4 億噸;為因應分配水量之不足,經再安排減供水灌溉措施,該會強將灌溉需水量調整成 9 億噸。另因曾文及烏山頭二水庫間之年平均輸水損失量超過 1 億噸,使得用水經常不敷作物生長所需,若遇亢旱年更需採取旱作停灌、延長水稻間歇灌溉期距等方式加強管理,才能勉強達成部份田區休耕後的灌溉任務。

我國加入 WTO 對水稻耕作面積減少之影響遠大於過去因應市場需求而被動調節之耕種面積,當田間需水量降低後,宜優先恢復水利會標準灌溉所需水量,使其恢復正常灌溉。為維持最基本的農業生態及生活環境,在未完全暸解田區生態特性前,休耕之水稻田區暫時至少應維持供應旱作用水標準以上之水量。預期加入 WTO 之後水田耕作面積會顯著減少,預期在本研究假設情境下,曾文烏山頭水庫系統於民國九十七年將可能有多餘之灌溉用水可釋出供其他標的利用。

預期加入 WTO 後水稻田休耕面積將逐年大幅增加,然其用水量是否得以減少,需視休耕田地位置及灌溉給水管理作業能否配合調整而定。農委會因應加入 WTO 所執行之各縣市「推動稻田分區輪流休耕措施」係以鄉鎮市為單元,但不強制休耕,以致現況灌溉管理無法配合調整,對水路輸水損失量之減少也無助益,建議改以輸水路之支分線系統做為集體輪流休耕之單元,例如第二期作所區分之 6 組,以提高灌溉用水管理效率。現階段可順勢配合加入 WTO 之後水田期作面積預期顯著減少之情況進行調整。

嘉南水利會以田間灌溉率及水路輸水損失推估灌溉需水量,各輪區之灌溉率及水路輸水損失之檢定需累積相當資料,未來宜有系統觀測與試驗,以利修正。在作物多樣化之現況下,現行灌溉率並不完全適用,未來宜以作物別加權調整灌溉率,或以單位面積用水量代替。

本系統經全面普查嘉南水利會各輪區基本資料,所建置資料庫內資料十分繁雜,各相關輪區、水路參數宜每年依據最新狀況更新,未來宜建置輪區灌溉面積、作物種類、水路輸水損失率等動態基本資料之更新管道,以供估算灌溉用水最新的需求水量及田間管理之用。另可持續發展及維護本灌溉實際需求水量統計模式,加入田間坵塊及中小給水路分佈資料,以利後續耕作方式及灌溉制度檢討之用,另可供加強田間配水管理使用。

本研究承蒙行政院農業委員會農業發展計畫「加強農田水利建設計畫—推廣水田生態環境保護及地下水涵養補注 (3)水田調洪蓄水成效評估」補助,嘉南農田水利會灌溉股謝勝賢先生、李建志先生、顏瑞法先生及陳志中先生、新化管理處周股長榮堂、麻豆管理處黃股長昭義及周莉麗小姐、佳里管理處洪股長俊文及方進興先生、新營管理處林股長啟惠、馮昇鴻先生及謝文憲先生、朴子管理處林春妙小姐及嘉義管理處陳志國先生,以及各工作站站長及人員熱心協助蒐集必要的灌區資料及提供寶貴意見,使研究成果更臻完備,謹致謝忱。

表 1 嘉南水利會曾文-烏山頭水庫灌區主要耕作方式

|

表 2 輪區彙算至烏山頭水庫灌溉需用水量統計

|

表 3 實施減供水量下主要幹支線各旬日平均通水量

|

表 4 加入WTO休耕情境下輪區彙算至烏山頭水庫灌溉需用水量統計

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

圖 1 曾文-烏山頭水庫灌溉耕作方式與灌溉制度標準圖 |

|

圖 2 資料庫各資料表相互關聯結構 |

|

圖 3 直接透過鍵值作樹狀資料查詢 |

|

圖 4 曾文-烏山頭水庫主要灌溉水路 |

|

圖 5 水路結構示意圖 |

|

圖 6 水路損失水量估算流程圖 |

|

圖 7 輪區實施減供水量下灌溉需水量柱狀圖 |

|

圖 8 輪區依灌溉計畫供水量下灌溉需水量柱狀圖 |

|

圖 9 南幹線實施減供水量下含子渠道之水路水量柱狀圖 |

|

圖 10 北幹線依灌溉計畫供水量下含子渠道之水路水量柱狀圖 |

|

註:使用 IE (Internet Explorer)請瀏覽 IE_vml.htm,或瀏覽 PDF 檔案